"KULTUR FRISST AUCH COMPLIANCE ZUM FRÜHSTÜCK."

Eine provokante Zuspitzung und dennoch der beste Hinweis darauf, warum Regeln allein nicht genügen. Denn ein Regelwerk ist nur so wirksam wie das kulturelle Umfeld, in dem es gelebt wird. Enron hatte alles, was auf dem Compliance-Papier zählt: Ethikkodex Audits Kontrollen. Und dennoch war das System durchsetzt von Absprachen, Vertuschung und Angst. Warum? Weil niemand sich sicher fühlte, auszusprechen, was alle wussten. Die betrügerischen Machenschaften waren bekannt, doch eine speak up-Kultur fehlte komplett. Der grösste Bankrott in der US- Geschichte ist der Kultur geschuldet.Die Credit Suisse dokumentierte eindrücklich, wie sich Skandal an Skandal reihen kann, auch wenn Kontrollmechanismen auf dem Papier vorhanden sind.

Deepfake oder Deep Failure? Wenn Compliance an Kultur scheitert.

Ein Fall in der Schweiz: Ein täuschend echter Avatar eines CEOs erscheint in einer Videokonferenz. Die Stimme ist künstlich erzeugt. Die Finanzabteilung autorisiert eine Überweisung ohne Rückfrage. Der Angriff wird nicht als technisches Leck gewertet, sondern als kulturelles Versagen. Die Frage war nicht: Wie konnte das technisch passieren? Sondern: Warum hat niemand die Stimme des CEO hinterfragt? Weil im System klar war: Gehorchen ist sicherer als hinterfragen. Kultur entscheidet, ob man sich traut, zu denken oder lieber schweigt.

Wenn Compliance-Regeln nicht in einem tragfähigen Kulturverständnis eingebettet sind, bleiben sie toter Buchstabe. Das Dilemma: Wer jede Entscheidung vorschreibt, braucht sich nicht zu wundern, wenn niemand mehr Verantwortung übernimmt. Wer zu viel Entscheidungsspielraum lässt, riskiert Abweichung. Organisationen stehen also vor der Frage: Wie viel Orientierung braucht es und wie viel Vertrauen ist möglich? Regeln allein lösen nichts – im Gegenteil. Wenn Unternehmen sich auf Kontrolle und Strafandrohung verlassen, bewegen sie sich schnell in einer Sackgasse. Sie bekommen formale Zustimmung, aber keine innere Beteiligung. Studien zeigen: Eine übermässige Regelorientierung führt oft zu einer moralischen Mittelzone, in der Mitarbeitende lediglich das Nötigste tun, nicht das Richtige (Trevino et al., 1999). Führung über Vorbild und Sinn wirkt nachhaltiger als Sanktionierung (ebd.). Wahrgenommene Kontrolle erzeugt häufig Reaktanz. Menschen fühlen sich eingeschränkt und finden Schlupflöcher (Posey et al., 2011). Auch bei Steuerverhalten zeigt sich: Ein Zuviel an Kontrolle erzeugt Kontrollverluste. Die niedrigste Quote an Verstössen tritt auf, wenn das Mass an Kontrolle ausgewogen ist; weder zu lasch noch zu rigide (Mendoza et al., 2017).

REGELN SIND GUT- VERANTWORTUNG IST BESSER

Regeln entfalten nur dann Wirkung, wenn sie in eine Kultur eingebettet sind, die Verantwortung ermöglicht. Wer auf maximale Kontrolle setzt, provoziert genau das, was er vermeiden will. Wer stattdessen Räume für Mitdenken und Reflexion schafft, etabliert echte Verantwortung.

Die Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan zeigt eindrücklich: Nur wer sich als Urheber seines Handelns erlebt, handelt aus innerer Überzeugung nicht aus Angst vor Sanktion. Sie unterscheiden vier Grade extrinsischer Motivation –von blosser Anpassung bis zur vollständigen Integration ins Selbstbild. Nur letztere führt zu nachhaltiger Regelkonformität. Für Compliance heisst das: Regeln wirken nur dann, wenn Menschen sie als sinnvoll erleben und mit ihrer Identität verbinden. Nicht Kontrolle, sondern kulturelle Passung entscheidet über Wirkung.

Brauchbare Illegalitäten – Kultur setzt sich immer durch

Nur weil jemand weiss, was er nicht tun darf, heisst das noch lange nicht, dass er auch weiss, was stattdessen angebracht ist. Und schon gar nicht, wie er unter komplexen Bedingungen das Richtige tut. Organisationen funktionieren nicht über Vorschriften allein. Sie leben von Entscheidungen, die jenseits der Regeln getroffen werden. Deshalb ist nicht jeder Regelbruch automatisch schädlich. Manche sind notwendig, um den Betrieb am Laufen zu halten. Systemtheorethiker haben dafür den Begriff der brauchbaren Illegalität geprägt. Gemeint sind Abweichungen von der formalen Ordnung, die dem System nützen, etwa durch pragmatische Lösungen, Umgehungen starrer Prozesse oderstille Übereinkünfte im Team (vgl.Kühl, 2020).

Der kurze Dienstweg, das bewusste Umgehen hinderlicher Vorschriften, Workarounds, die Zeit sparen oder blockierte Abläufe überbrücken. Diese Formen des Abweichens sind kein Zeichen für mangelnde Compliance, sondern für mitdenkendes Handeln.

Regeln oder Prämissen? Was Compliance wirklich braucht.

Viele Unternehmen setzen bei Compliance auf immer detailliertere Regeln. Der Gedanke: Je genauer das Verhalten definiert ist, desto sicherer das System. Doch genau das kann gefährlich werden, vor allem in komplexen, dynamischen Umfeldern. Was häufig übersehen wird: Nicht jede Situation lässt sich regeln. Und nicht jede Regel bringt Klarheit. Manche verdrängt sogar das, was wirklich nötig wäre: Eigenverantwortung.

Regeln sind notwendig, wenn Sicherheit, Nachvollziehbarkeit oder rechtliche Standards gefragt sind. Zum Beispiel bei Datenschutz, Geldflüssen oder Revisionspflichten. Prämissen sind wirksam, wenn Entscheidungen nicht eindeutig regelbar sind. Etwa bei ethischen Zielkonflikten, Führungsfragen, Loyalitätsdilemmata oder struktureller Komplexität.

Der Unterschied von Regeln und Prämissen liegt nicht in der Kontrolle, sondern in der Denkrichtung.

Ein gutes Compliance unterstützt die Kultur in der Schaffung von Denkstrukturen, die Verantwortung ermöglichen. Regeln schützen vor Chaos, Prämissen befähigen zu verantwortlichem Handeln. Die Frage ist also nicht: Wie viele Regeln brauchen wir noch?

Sondern: Haben wir ein gemeinsames Verständnis darüber, wie wir denken und entscheiden, wenn es darauf ankommt?

Ein System, das auf absolute Regelkonformität drängt, verliert die Fähigkeit zur Selbstkorrektur. Es unterbindet genau jene Abweichungen, die dazu beitragen, dass Komplexität bewältigt wird, Verantwortung übernommen wird und Praxislösungen entstehen, wo das System sonst blockiert. Ein klug gestaltetes Compliance erkennt: Nicht die Regelabweichung ist das Problem, sondern die fehlende Reflexion über deren Funktion. Kultursanierung lässt Räume entstehen, in denen Mitarbeitende mitdenken statt ausführen, Prämissen Orientierung geben, aber nicht entmündigen und Regeln eingehalten werden, weil es Sinn macht. Compliance braucht kulturelle Rückendeckung. Deshalb braucht sie selbst neues Denken und Handeln, welches in der Praxis auf neue Wirkungsfelder setzt, die nicht über Druck, sondern über Sinn regulieren: Denk- & Entscheidungsprämissen Dialogräume statt Vorschriften Kulturdiagnosen vor Schulungen Reflexion über Regelabweichungen statt reflexhafte Sanktionen.

Fazit: Compliance entfaltet ihre Wirkung nur dann, wenn sie nicht nur kontrolliert, sondern in eine tragfähige Kultur eingebettet ist. Eine Kultur, die Verantwortung möglich macht, statt diese zu delegieren. Die Mitdenken belohnt, statt Gehorsam zu erzwingen. Die nicht auf perfekte Regelkonformität setzt, sondern auf ein gemeinsames Verständnis von Sinn, Handlungsspielraum und Reflexion. Wer Compliance ernst meint, sollte nicht fragen: Welche Regeln fehlen uns noch?

Sondern: Was macht es bei uns schwer, das Richtige zu tun – selbst wenn niemand zuschaut?

Literaturverzeichnis:

Deci, Edward L. / Ryan, Richard M. (2000): Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic

Motivation, Social Development, and Well-Being. In: American Psychologist.

01/2000, Vol. 55, S. 68-78

Kühl, S. (2020). Brauchbare Illegalität. In: Organisationssoziologie: Studienbrief der FernUni Hagen, S. 11 f.

Mendoza, J. P., Wielhouwer, J. L., & Kirchler, E. (2017). The backfiring effect of auditing: Evidence from a

natural field experiment. European Economic Review, 92, 283–294.

Posey, C., Bennett, R. J., & Lowry, P. B. (2011). When computer monitoring backfires. Communications of the

ACM, 54(9), 36–39.

Rose, N. (2020). Die Schattenseiten von Compliance. In: Personalmagazin, Ausgabe 04/2020, S. 55 f.

Trevino, L. K., Weaver, G. R., & Reynolds, S. J. (1999). Behavioral ethics in organizations: A review. Journal of

Management, 25(3), 351–384.

Darunter fallen Verstösse, die sich gegen rechtliche Normen richten. Beispiele sind Geldwäsche, Korruption, Vermögens- und Urkundendelikte, Insider- und Börsendelikte oder Wettbewerbs- und Steuerdelikte. In der Schweiz verlieren Unternehmen wegen Betruges jährlich 830 Millionen Franken.

Darunter fallen Verstösse, die sich gegen moralische Prinzipien richten. Beispiele sind die Menschenrechte der Vereinten Nationen oder die zehn Prinzipien des UN Global Compact. Zu moralischen Prinzipien gehören auch unternehmenseigene Richtlinien wie Code of conduct, Corporate responsibility, Ethical Leadership oder Complience Management mit individuellen Standards und Unterthemen.

Darunter fallen Verstösse, die sich gegen das Unternehmen oder die Beteiligten richten. Da im Gegensatz zu rechtlichem Fehlverhalten die Anzeigen wegen moralischem und organisationalem Fehlverhalten nicht gemessen werden, liegen in diesem Bereich keine Zahlen vor. Welche unternehmenseigene Statistik erfasst schon all die Dinge, die in Unternehmen getan werden, aber eigentlich nicht getan werden sollten?

Die beiden Wissenschaftlerinnen Robinson & Benett unterscheiden in ihren Konzepten den Grad der Schwere, das ein Fehlverhalten auslöst und differenzieren, ob sich denn ein zugefügter Schaden an das Unternehmen oder an das Individuum richtet.

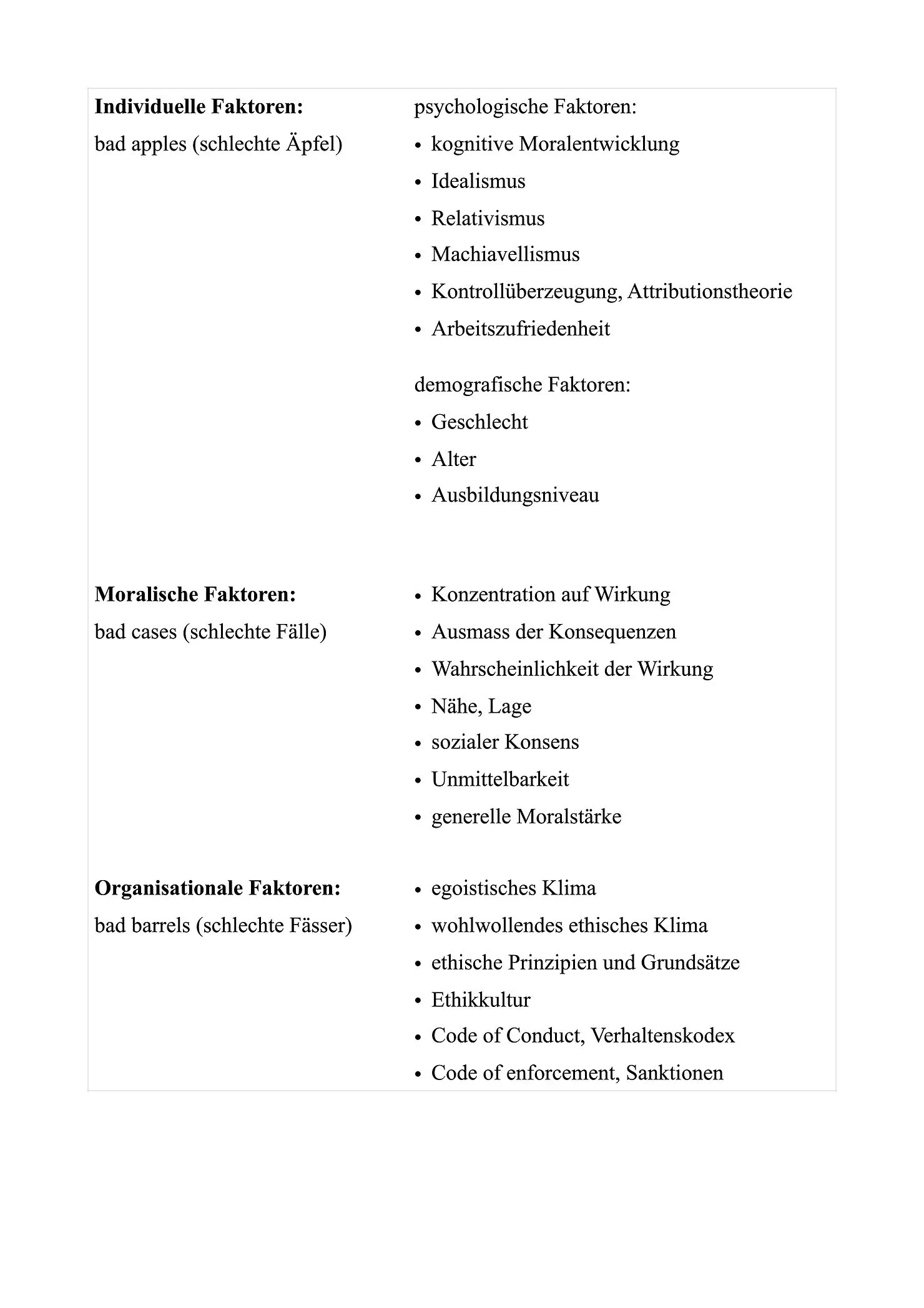

Bevor wir uns anschauen, was wir gegen Fehlverhalten unternehmen können, müssen wir die Gründe dafür kennen. Warum verhalten sich Menschen fehl? Warum verhalten sich gute Menschen unmoralisch? Einerseits gibt es individuelle personenbezogene Faktoren, dann spielen aber auch Voraussetzungen und Rahmenbedingungen sowie organisationale Faktoren eine Rolle bei der Entstehung von unmoralischem Verhalten:

Zu den individuellen Einflüssen von unmoralischem Verhalten zählen psychologische und demographische Faktoren. Eng zusammen gehören bei den psychologischen Einflüssen die Bildung und die kognitive Moralentwicklung. Zu den Charaktereigenschaften gehören Machiavellismus, Idealismus, Zivilcourage oder die Attributionstheorie. Menschen mit hohem Idealismus, persönlicher Courrage und solche, die die Zuschreibung für Erfolg und Niederlage sich selbst zu schreiben, sind tendenziell verantwortlicher und deshalb weniger anfällig für unmoralisches Verhalten. Schliesslich runden wahrgenommene Ungerechtigkeit und Arbeitszufriedenheit die psychologischen Einflussfaktoren für moralisches Verhalten ab. Zu den demographischen Einflussfaktoren von unmoralischem Verhalten gehören Alter, Geschlecht und Gesundheitszustand. So sind gesunde und langjährige Mitarbeitende gemäss Studien eher gegen Fehlverhalten immun.

Je nach Voraussetzungen und Rahmenbedingungen beeinflussen bestimmte Situationen das Fehlverhalten von Menschen:

Je besser und klarer die unternemehenseigenen Prinzipien definiert sind und in der Praxis gelebt werden, desto einfacher gelingt die positive Gestaltung von Klima und Vertrauenskultur. Ein gutes Miteinander und eine starke Vertrauenskultur haben beispielsweise einen positiven Einfluss auf das Verhalten der Unternehmensbeteiligten.

Eine Kultur des Misstrauens fördert Fehlverhalten. Mitarbeitende nehmen das moralische und ethische Klima einer Unternehmung wahr und bewerten dieses nach den Faktoren Egoismus, Wohlwollen und bestehenden Prinzipien.

Schliesslich hängt die gelingende Zusammenarbeit in der Praxis wesentlich von der Identifikation mit Zielen und Werten, Partizipation und Beziehungsgestaltung ab. Auch die Gestaltung der Lohnssysteme und die Arbeitsplatzsicherheit fallen unter die organisationalen Faktoren und können unmoralisches Verhalten beeinflussen. Grundsätzlich kann gesagt werden, wer seine Mitarbeitenden anständig bezahlt, gibt Anerkennung und Stellenwert für geleistete Arbeit und fördert die Selbstachtung und damit moralisches Verhalten in Unternehmen. Die Lohnhöhe stärkt die emotionale Verbundenheit.

So kann es sein, dass Mitarbeitende bewusst länger Pausen machen, weil sie damit die subjektiv ungerechte Entlöhnung in ein persönliches Gleichgewicht bringen wollen.

Gerade abnehmendes Engagement und reduzierte Leistung ist häufig zu beobachten in Unternehmen, die eine hohe Arbeitsplatzunsicherheit vorweisen. Verängstigte Menschen schweigen eher über Misstände.

Gelungene Beziehungen basieren auf gegenseitigem Austausch, Vertrauen, Offenheit, Respekt, Angstfreiheit, Klarheit, Wertschätzung und Verbundenheit. Somit sind sie die Basis für die Entstehung eines ethischen und moralischen Unternehmensklimas. Im Mittelpunkt von Beziehungen steht der Dialog zwischen den Menschen: So sagt uns die Kommunikationswissenschaft, dass die Inhaltsebene zwischen zwei Menschen immer der Beziehungsebene unterliegt.

Das heisst, dass die inhaltlichen Aussagen nahezu deformiert werden, wenn der richtige Draht zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitenden fehlt. Gemeint sind unter anderem Faktoren wie nonverbale Gesten des Nichtbeachtens, Überhörens oder leisen Geringschätzens, die niederdrücken. Die Beziehung zum direkten Vorgesetzten ist deshalb auch die Achillesferse der Arbeitszufriedenheit (vgl. Sprenger, 2012, S. 261).

Weitergefasst könnte man sagen, dass die Beziehung zum direkten Vorgesetzten das Vertrauen, die Verbundenheit, die wahrgenommene Ungerechtigkeit bzw. Fairness, Motivation, Identifikation und damit auch Arbeitsplatzsicherheit und Arbeitsmarktfähigkeit beeinflusst. Die Einstellung, wie wir Beziehungen gestalten, wirkt sich auf unser Verhalten aus und dieses wiederum beeinflusst das Verhalten anderer.

Unmoralisches Verhalten hat einen grossen Radius von Ursachen und Wirkung, steht aber in den meisten Bereichen in Korrelation mit der Qualität der Beziehungen in Unternehmen.

Deshalb kann – auch unter Berücksichtigung der oben beschriebenen Punkte von Fehlverhalten allgemein von der These ausgegangen werden, dass gute Beziehungen moralisches Verhalten und schlechte Beziehungen unmoralisches Verhalten fördern.

Die amerikanischen Autoren Jennifer Kish-Gepart, David Harrison und Linda Klebe Treviño haben in den letzten 30 Jahren aus 170 Studien der psychologischen Forschung eine Metastudie zum Thema „Sources of Unethical Decisions at Work“, also Gründe für unmoralisches Verhalten erarbeitet. Mit Daten von knapp 44 000 Teilnehmenden haben sie das breite Feld der Gründe und Einflussfaktoren in die drei ausschlaggebenden Faktoren eingeteilt: bad apples (individuelle), bad cases (moralische) und bad barrels (organisationale) moralische Entscheide:

Die Übersicht der ausschlaggebenden Faktoren zeigt die Breite von Ursachen für unmoralisches Verhalten auf. Dennoch ist die Auflistung der Gründe nicht vollständig. „Nichtsdestotrotz kann es sein, dass schädigendes Verhalten aus Langeweile oder Spass entsteht“.

Die alte Weisheit, dass ein fauler Apfel die gesunden verdirbt, kommt nicht von ungefähr: Schlechte Angewohnheiten können sich verbreiten, anstecken oder kopiert werden ohne sie zu hinterfragen. Gerade neue Mitarbeitende, die sich anpassen wollen, übernehmen Handlungen von anderen, weil "man es hier so macht".

Die qualitative Schlecht-Erfüllung individueller, moralischer und organisationaler Faktoren fördert die Entstehung von unmoralischem Verhalten. Die qualitative Gut-Erfüllung fördert moralisches Verhalten. Deshalb kann zur Beantwortung der Frage, was die Entstehung von unmoralischem Verhalten am Arbeitsplatz fördert, auch im Umkehrschluss der Fokus auf die Förderung von moralischem Verhalten gerichtet werden, dazu abschliessend zehn Thesen:

Deshalb sind regelmässige Gesundheitschecks für Organisationen mit dem Fokus auf die Unternehmenskultur unabdingbar. Schliesslich gehen wir auch regelmässig zu einem Gesundheitscheck und lassen unseren Zustand von einer Fachperson bewerten. Oder?

Viel Freude beim Lernen, Ausprobieren, Anpassen & Verfeinern!

Manuela Broz

Kulturboosterin

In der Raketenwissenschaft ist ein Booster ein Hilfstriebwerk, das der Startrakete den nötigen Schub verleiht - ein Kulturbooster ist ein Verstärker der das Potential von Unternehmen und Individuen zum Abheben bringt.

Zur Autorin:

Manuela Broz begleitet seit 35 Jahren Unternehmen und Menschen in der Stärkung ihres Potentials mit Führung und Kulturberatung.

Sie bietet Coaching und Trainings für künftige und gestandene Führungskräfte, die ihre Transformationsrolle mit geschärftem Blick für unternehmerische und kulturelle Zusammenhänge verstehen und mit ansteckender Begeisterung umsetzen wollen.

Mehr Informationen auf kulturbooster.com

www.linkedin.com/in/manuela-broz-kulturbooster